はじめに:なぜ今、ブランドコンセプトが重要なのか

「私たちの会社の強みって、結局何だろう?」「競合と同じような商品なのに、なぜ選ばれないんだろう?」

このような悩みを抱える経営者やマーケターの方が増えています。多くの日本企業が価格競争に巻き込まれ、本来の価値を正しく伝えられずにいる現状があります。

本記事では、ブランドコンセプトの本質的な意味から、実践的な構築方法、そして成功事例まで、本質的な魅力を引き出すブランディングのプロフェッショナルとして体系的に解説します。

1. ブランドコンセプトの本質を理解する

ブランドコンセプトとは「存在理由の言語化」

ブランドコンセプトとは、簡潔に言えば**「なぜこのブランドが存在するのか」を一言で表現したもの**です。単なるキャッチコピーではなく、企業活動のすべてを貫く根幹となる思想です。

例えば、Appleの「Think Different」は、単に製品の特徴を表すものではありません。既存の常識に挑戦し、新しい価値を創造するという企業の根本的な姿勢を表現しています。この一貫した思想が、商品開発からカスタマーサービス、店舗デザインまで、あらゆる顧客接点に反映されているのです。

強力なブランドコンセプトは、以下の3つの要素を満たします:

- 独自性:他社には真似できない、自社ならではの価値

- 共感性:顧客の価値観や願望と深く結びつく

- 一貫性:あらゆる企業活動で体現される

なぜブランドコンセプトが企業価値を高めるのか

1. 感情的な結びつきが経済価値を生む

人は論理だけでなく感情で意思決定をします。強いブランドコンセプトは顧客の感情に訴えかけ、単なる取引関係を超えた絆を創出します。この感情的な結びつきは、価格プレミアムの許容、リピート購入、口コミ推奨という形で経済価値に転換されます。感情的に結びついたブランドは、顧客のロイヤルティを高め、長期的な収益性の向上につながることが、多くの研究で示されています。

2. 一貫性が信頼を醸成し、収益性を向上させる

ブランドコンセプトによる一貫した体験は、予測可能性と安心感を顧客に提供します。人間の脳は不確実性を嫌い、一貫性のあるものを信頼する傾向があります。この心理的安全性が、顧客の購買障壁を下げ、取引コストを削減し、結果として企業の収益性を向上させます。信頼は目に見えない資産ですが、確実に企業価値を押し上げる要因となります。

3. 独自性が市場での価格決定力を生む

経済学の基本原理として、希少性は価値を生みます。明確なブランドコンセプトは、市場における独自のポジションを確立し、代替不可能な存在となります。この**「他では得られない価値」が価格決定力を高め、競争から解放された独自の市場を創出**します。結果として、価格競争に巻き込まれることなく、持続的な利益成長が可能になるのです。

2. ブランドコンセプト構築の3つのステップ

成功するブランドコンセプトは、以下の3つのステップを経て構築されます。

ステップ1:本質的価値の発掘と言語化

企業の原点に立ち返る

まず最初にすべきことは、徹底的な対話による本質の探求です。創業の想い、解決したい社会課題、提供したい価値を深く掘り下げます。

重要な問いかけ:

- なぜこの事業を始めたのか?

- どんな問題を解決したいのか?

- 顧客にどんな価値を提供したいのか?

- 自社にしかできないことは何か?

これらの問いに対する答えを、経営陣だけでなく現場の従業員も交えて議論することが重要です。社内で共有されている「らしさ」を言語化することで、ブランドの核となる要素が見えてきます。

ステップ2:顧客インサイトの深堀りと分析

顧客の声を体系的に収集する

次に、顧客が自社ブランドに何を求めているかを理解します。定量・定性両面からの分析が不可欠です。

効果的な顧客理解の手法:

- アンケート調査やデプスインタビューの実施

- SNSでの顧客の声の分析(ソーシャルリスニング)

- カスタマーサポートに寄せられる意見の整理

- 購買データの分析による顧客行動の理解

ペルソナ設定で顧客像を具体化

理想的な顧客像を詳細に描くことで、ブランドコンセプトがより明確になります。年齢や職業だけでなく、価値観やライフスタイル、悩みや願望まで詳細に設定することが重要です。

ステップ3:競合分析による独自ポジションの確立

市場での空白地帯を発見する

他社のブランドコンセプトを分析し、市場における独自のポジショニングを明確にします。

競合分析のポイント:

- 直接競合・代替競合を幅広く分析

- 各社の強み・弱みの整理

- 市場における空白地帯の発見

- 業界の常識を疑う視点での分析

重要なのは、他社の真似をするのではなく、自社にしかできない価値を見つけることです。時には業界の常識を覆すような発想が、強力なブランドコンセプトにつながることもあります。

3. ブランドコンセプトの効果的な活用と展開

デジタルとリアルの統合的なブランド体験設計

デジタル領域での一貫した表現

Webサイトでは、トップページのメインビジュアルやキャッチコピーで、ブランドコンセプトを端的に表現します。サイト全体の構成やデザイン、使用する言葉遣いまで、すべてがブランドコンセプトと一貫性を持つように設計します。

SNS運用においても、日々の投稿内容や画像のトーンを統一し、フォロワーとのコミュニケーションでもブランドの人格を一貫して表現することで、親近感と信頼感を醸成できます。

リアル空間での五感に訴える体験

店舗やオフィス空間では、内装デザインからBGM、照明、香りまで、五感すべてでブランドコンセプトを表現します。空間に足を踏み入れた瞬間から、ブランドの世界観に包まれるような体験設計が理想的です。

社内浸透による組織力の最大化

全従業員をブランドアンバサダーに

せっかく素晴らしいブランドコンセプトを作っても、社員に浸透していなければ意味がありません。

効果的な社内浸透施策:

- 定期的な社内ワークショップの開催

- 日常業務での実践例の共有

- 評価制度への組み込み

- ブランドブックの作成と配布

- 社内報やイントラネットでの継続的な発信

経営層自らがブランドコンセプトを体現し、その重要性を発信し続けることで、組織全体への浸透が加速します。

KPIによる効果測定と継続的改善

定量・定性両面からの評価

ブランドコンセプトの効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。

主要な測定指標:

- ブランド認知度:想起率、認知率の変化

- 顧客満足度:NPS(ネットプロモータースコア)の推移

- 市場ポジション:競合比較での優位性

- 内部浸透度:従業員のブランド理解度

- 財務指標:売上成長率、顧客獲得コスト

これらの指標を定期的にモニタリングし、PDCAサイクルを回しながら改善を続けることで、ブランドコンセプトの効果を最大化できます。

成功事例:本質的な魅力を引き出したブランディング

私たちザ・カンパニーが手掛けた事例では、徹底的な対話による本質の探求から始まり、戦略とクリエイティブの融合により、クライアント企業の**「あるべき姿」**を明確に定義し、可視化することに成功しています。

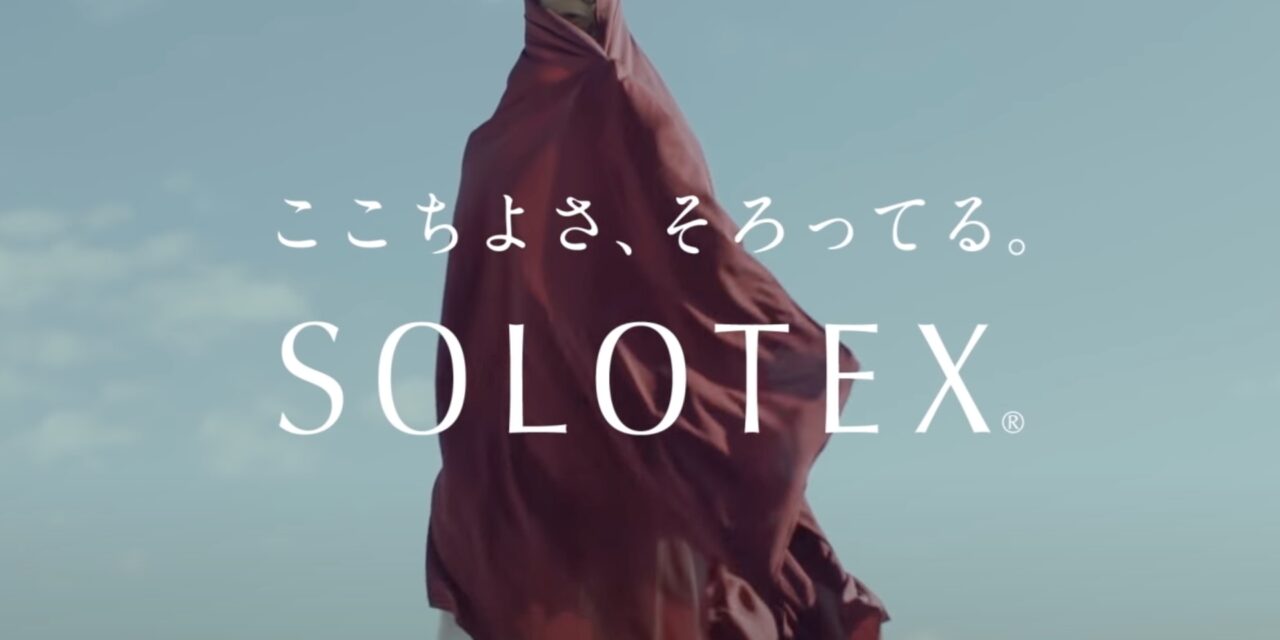

事例1:帝人フロンティア株式会社 SOLOTEX® – B2B素材の革新的B2C転換

機能繊維メーカーの新素材「SOLOTEX®」のブランディングでは、7つの機能を持つ素材特性という技術的優位性を、消費者にとって意味のある価値へと翻訳しました。

課題:B2B向けの工業用素材を、一般消費者向け衣料品分野へ本格参入させたい

アプローチ:

- 素材の持つ機能を「ここちよさ、そろってる。」というタグラインで感性的に表現

- Webサイト、ムービー、LPサイトなど統合的なタッチポイントを設計

- 技術説明ではなく、生活者視点での価値訴求にシフト

成果:定量調査による認知度が5倍に向上。B2B素材の革新的なB2C転換を実現し、衣料品分野での新たな市場を開拓しました。

事例2:株式会社セイバン MONOLITH – 新市場開拓のブランド構築

「天使のはね」で知られるランドセルメーカーが、全く新しい大人向けバッグブランドを立ち上げる挑戦的なプロジェクトです。

課題:ランドセル市場での強みを活かしながら、大人向けバッグ市場に参入したい

アプローチ:

- マーケティング調査からペルソナ設定まで、上流から下流まですべてを設計

- ランドセル製造で培った「機能性」と、大人が求める「デザイン性」の融合

- EC販売を前提としたUXデザインとブランド世界観の構築

成果:発売当初から多くのメディア露出を獲得。「機能性とデザイン性を兼ね備えた究極のバッグ」として、バッグパック市場で独自のポジションを確立しています。

事例3:デジタル時代の伝統産業ブランディング

伝統産業である着物販売の「銀座もとじ」では、デジタル時代における伝統の価値を再定義しました。

課題:商品認知の向上から購入モチベーションにつながる施策が必要

アプローチ:

- 「季節の着姿」という新コンテンツで、着物のある生活を具体的にイメージ化

- ECサイトにおける着物特有の購入フローを最適化

- 伝統を守りながら、現代のライフスタイルに寄り添うブランド体験を設計

成果:オンラインでも着物の魅力が伝わる独自のUIUXを実現し、新規顧客層の開拓に成功しました。

これらの事例に共通するのは、本質的な価値の発掘と時代に合わせた表現方法の開発です。ブランドコンセプトは、企業の持つ真の強みを、顧客が求める価値へと変換する架け橋となるのです。

まとめ:ブランドコンセプトで実現する持続的成長

ブランドコンセプトは、単なる言葉遊びではありません。企業の存在意義を明確にし、顧客との深い関係を築き、競合との差別化を実現する強力なツールです。

成功の鍵は、以下の3つのポイントにあります:

- 本質的価値の発掘:自社の「らしさ」を徹底的に探求する

- 顧客理解の深化:顧客の真のニーズと期待を把握する

- 一貫した体験設計:あらゆる顧客接点でコンセプトを体現する

ブランドコンセプトの構築は一朝一夕にはいきません。しかし、時間をかけて丁寧に作り上げたコンセプトは、必ずビジネスの強力な推進力となります。

変化の激しい時代だからこそ、ぶれない軸となるブランドコンセプトの重要性はますます高まっています。

まずは自社の「なぜ」から始めてみませんか?その一歩が、選ばれ続けるブランドづくりの第一歩となるでしょう。

ブランドコンセプト構築 - FAQ

FAQ(よくある質問)

Q1. ブランドコンセプトの構築にはどのくらいの期間と費用がかかりますか?

私たちザ・カンパニーの「徹底的な対話による本質の探求」プロセスでは、通常3-6ヶ月をかけてブランドコンセプトを構築します。

期間の内訳:

• 調査・分析フェーズ:1-2ヶ月

• コンセプト開発フェーズ:1-2ヶ月

• 検証・精緻化フェーズ:1-2ヶ月

費用は企業規模や調査範囲により異なりますが、300-1000万円程度が一般的です。ただし、私たちは「ご要件のヒアリング・お見積もり・企画のご提案まで費用は一切かかりません」ので、まずは無料相談でご相談ください。

Q2. 中小企業でもブランドコンセプトは必要ですか?

むしろ中小企業こそブランドコンセプトが重要です。限られたリソースで大企業と競争するには、明確な差別化が不可欠だからです。

中小企業がブランドコンセプトを持つメリット:

• 少ない予算でも一貫性のあるマーケティングが可能

• 従業員が少ないからこそ、全員が同じ方向を向きやすい

• ニッチ市場でNo.1のポジションを確立しやすい

• 顧客との距離が近い分、感情的なつながりを作りやすい

私たちは企業規模に関係なく、その企業の「らしさ」を最大化するブランドコンセプトを一緒に作り上げます。

Q3. 既存のキャッチコピーとブランドコンセプトの違いは何ですか?

キャッチコピーは「表現」、ブランドコンセプトは「本質」という違いがあります。

• キャッチコピー:広告やプロモーションで使う印象的な言葉。時代や商品によって変更可能

• ブランドコンセプト:企業の存在理由や提供価値の核心。経営判断の基準となる不変の指針

例えば、Nikeの「Just Do It」はキャッチコピーとしても機能しますが、その背景にある「スポーツを通じて人々の可能性を解放する」という思想がブランドコンセプトです。キャッチコピーはブランドコンセプトを表現する手段の一つに過ぎません。

Q4. 複数の事業を展開している企業の場合、ブランドコンセプトはどう設定すべきですか?

複数事業を展開する企業では、「コーポレートブランドコンセプト」と「事業ブランドコンセプト」の階層構造で整理することが効果的です。

アプローチ方法:

1. まず企業全体を貫く共通の価値観や理念を明確化

2. その上で各事業の特性に応じたサブコンセプトを設定

3. 両者が矛盾なく、相乗効果を生む関係性を構築

例えば、ヤマハは「感動を・ともに・創る」というコーポレートコンセプトの下、楽器事業では「音楽の歓びを世界中に」、バイク事業では「感動創造企業」として展開しています。

私たちは事業ポートフォリオ全体を俯瞰し、統一感と個別最適のバランスを取ったブランド体系の構築をサポートします。

Q5. ブランドコンセプトを作った後、社内浸透がうまくいかない場合はどうすれば良いですか?

ブランドコンセプトの社内浸透は、多くの企業が直面する課題です。私たちの経験では、以下の段階的アプローチが効果的です。

1. 現状把握と原因分析

• 従業員の理解度・共感度を定量的に測定

• 抵抗感や無関心の背景にある真の要因を特定

• 部門や階層による温度差を可視化

2. 段階的な浸透施策

• まず影響力のある中核メンバーから巻き込む

• 日常業務との接続点を具体的に示す

• 小さな成功事例を積み重ねて共有

• 評価制度や意思決定プロセスに組み込む

3. 継続的な対話とアップデート

現場の声を聞きながら、表現や伝え方を柔軟に調整。コンセプトの本質は変えずに、共感を得やすい形にブラッシュアップしていくことが重要です。

Q6. デジタル時代において、ブランドコンセプトの一貫性を保ちながら、SNSなど多様なタッチポイントでどう展開すべきですか?

デジタル時代のブランドコンセプト展開は、「一貫性」と「柔軟性」のバランスが鍵となります。私たちは「アダプティブ・ブランディング」という手法を推奨しています。

1. コアとなる要素の定義

• 変えてはいけない本質的要素(ミッション、価値観、トーン)

• メディア特性に応じて調整可能な要素(表現方法、コンテンツ形式、コミュニケーションスタイル)

2. プラットフォーム別の最適化

• Instagram:ビジュアルでコンセプトを体現

• Twitter:リアルタイムな対話でブランドの人格を表現

• LinkedIn:専門性や思想でコンセプトの深さを訴求

• TikTok:エンターテインメント性を加味した若年層向けアプローチ

3. 統合管理システムの構築

• ブランドガイドラインのデジタル版を整備

• 各タッチポイントでの表現をリアルタイムでモニタリング

• AIを活用したトーン&マナーのチェック体制

重要なのは、どのタッチポイントでも「このブランドらしさ」が感じられること。メディアの特性を活かしながら、ブランドの核心は決してぶれないことです。

2024

06

27

ブランディングとマーケティングの違いとは?プロが徹底解説する成功への5つのステップ

現代のビジネス環境において、多くの企業が「ブランディング」と「マーケティング」を混同し、効果的な成長戦略を描けずにいます。実は、この2つの違いを正しく理解し、戦略的に連携させることが、価格競争から脱却し、持続的な成長を実現する鍵となります。本記事では、弊社ザ・...

2024

06

27

ブランディングとマーケティングの違いとは?プロが徹底解説する成功への5つのステップ

現代のビジネス環境において、多くの企業が「ブランディング」と「マーケティング」を混同し、効果的な成長戦略を描けずにいます。実は、この2つの違いを正しく理解し、戦略的に連携させることが、価格競争から脱却し、持続的な成長を実現する鍵となります。本記事では、弊社ザ・...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...