Knowledge

2024/08/21

【2025年最新】UI/UXデザインで差をつける!ブランディング戦略の成功法則

デジタル時代の競争優位を生み出すブランド戦略とは

2025年のビジネス環境において、企業の成功を左右する最重要要素として「ブランディング」と「UI/UXデザイン」への注目が急速に高まっています。特に、Z世代を中心とした新しい消費者層の台頭により、単なる商品・サービスの提供から、体験価値の創造へとビジネスモデルの転換が求められています。

本記事では、ザ・カンパニーが手掛けた豊富な実績をもとに、UI/UXデザインとブランディングを統合的に捉え、競合他社との差別化を実現する実践的な方法論を徹底解説します。

関連Works

1. ブランディングの本質的価値と市場インパクト

ブランディングがもたらす3つの競争優位

現代のブランディングは、ロゴやビジュアルアイデンティティの統一といった表層的な取り組みを超えて、**企業の存在意義(パーパス)**から顧客体験まで一貫した価値提供を実現する包括的な経営戦略へと進化しています。

① 選ばれる理由の明確化 機能や価格競争から脱却し、顧客が「なぜその企業を選ぶのか」という本質的な理由を構築。パーパスが明確な企業は、市場での差別化に成功し、持続的な成長を実現する傾向があります。弊社が支援した企業様でも、ブランドの再定義により売上向上を達成した事例が多数報告されています。

② 信頼関係の構築と維持 一貫したブランド体験により、顧客との深い信頼関係を確立。この信頼関係はリピート購入の促進や顧客生涯価値(LTV)の向上に直結し、長期的なビジネス成長の基盤となります。

③ 長期的な企業価値の向上 強固なブランドエクイティは、市場環境の変化に対する耐性を高め、持続的成長を可能にします。ブランド価値の高い企業は、一般的に市場変動の影響を受けにくく、安定した経営基盤を維持できることが知られています。

デジタルトランスフォーメーションとブランディングの融合

ザ・カンパニーが提唱する「Sync Tank」というコンセプトでは、AI活用によるDXで業務効率化を実現し、創出されたリソースを攻めのブランディングへ転換。これにより、ブランド価値の継続的な向上とコスト最適化の両立を実現します。

2. UI/UXデザインが創出する差別化要因

体験設計がビジネス成果に直結する理由

優れたUI/UXデザインは、顧客満足度の向上だけでなく、具体的な経営指標の改善に直接貢献します。

コンバージョン率の改善 直感的なインターフェースと最適化されたユーザーフローにより、ECサイトやWebサービスのコンバージョン率が大幅に向上することが期待できます。特にモバイルファーストの設計では、より顕著な改善効果が見込まれます。

カスタマーサポートコストの削減 わかりやすいデザインと情報設計により、ユーザーからの問い合わせが減少。これにより、サポート部門の負担軽減とコスト削減を同時に実現できます。

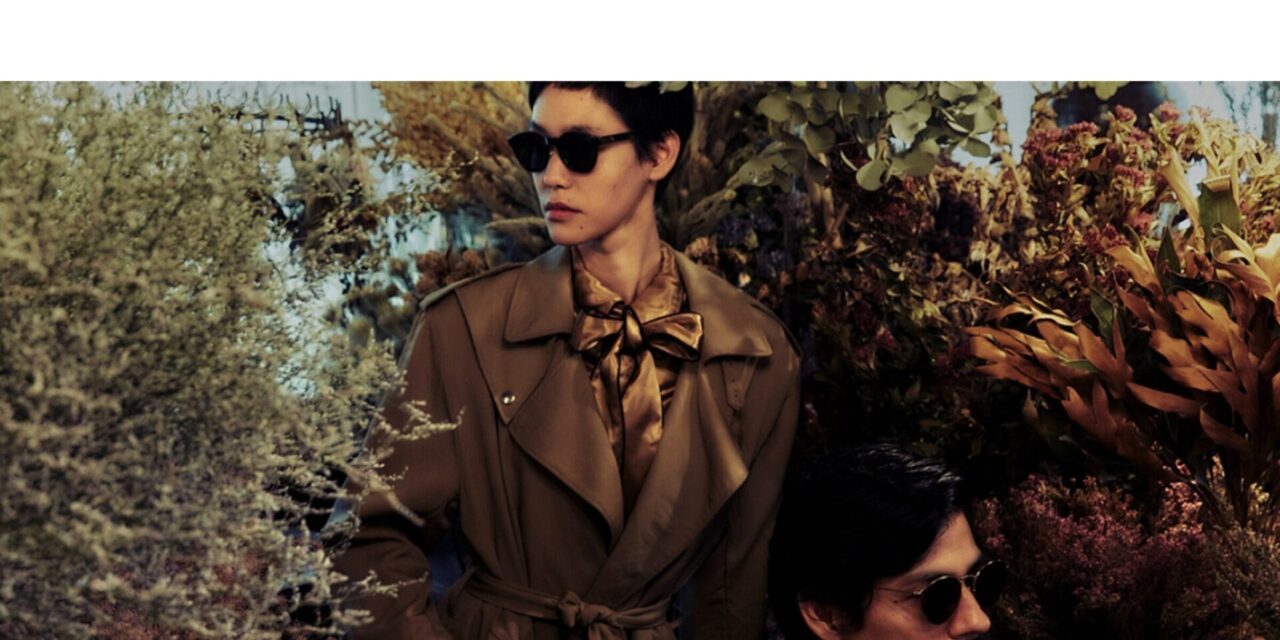

成功事例:EYEVAN様のブランドサイト制作

弊社が手掛けた株式会社アイヴァン様の基幹ブランド「EYEVAN」のデジタルブランディングでは、販売促進を排除し、ブランドのトーン&マナーを全面に打ち出すデザインを設計。余白を十分に活かしたリキッドデザインを採用し、PC・スマートフォンそれぞれで統一したイメージ訴求を実現しました。

この戦略的なアプローチにより、ブランドイメージの向上とともに、サイト滞在時間の大幅な増加やブランドへの理解度向上という成果を達成しています。

3. UI/UXデザインの実践的アプローチ

ユーザー中心設計の5つのステップ

ステップ1:深層的なユーザーリサーチ 定量・定性両面からターゲットユーザーの行動パターン、ニーズ、ペインポイントを徹底分析。特に、カスタマージャーニーマップの作成により、タッチポイントごとの課題を可視化します。

ステップ2:ペルソナの精緻化 単なる属性情報を超えて、価値観、行動特性、デジタルリテラシーまで含めた立体的なペルソナを構築。これにより、より精度の高い体験設計が可能になります。

ステップ3:高速プロトタイピング アイデアを素早く形にし、早期段階でのユーザーフィードバックを収集。フェイル・ファストの考え方により、リスクを最小化しながら最適解を探索します。

ステップ4:継続的なユーザーテスト A/Bテスト、ヒートマップ分析、セッション録画などのツールを活用し、実際のユーザー行動をデータドリブンで分析。仮説検証サイクルを高速で回転させます。

ステップ5:KPI連動型の改善サイクル ビジネスKPIと連動した改善指標を設定し、PDCAサイクルを確立。Google Analytics 4やAdobe Analyticsを活用した定量評価により、ROIを明確化します。

ブランドアイデンティティとの統合

株式会社クレスコ様のWebサイトリニューアルでは、CIの刷新に伴い、次世代を見据えた新しいブランドアイデンティティを可視化。UIUXを再設計して現代のユーザビリティに最適な100ページ以上のWebサイトを構築しました。

デザインシステムの構築により、複数のタッチポイントで一貫性を保ちながら、各ページの目的に応じた最適な体験設計を実現。結果として、サイト全体の回遊率向上や問い合わせ数の増加といった、ビジネスに直結する成果を達成しています。

4. 2025年のトレンドと実装戦略

AI活用による次世代UXの創出

生成AIやAIエージェントの台頭により、パーソナライゼーションは新たな次元へ。ユーザー一人ひとりに最適化された体験を、リアルタイムで提供することが可能になっています。

予測型インターフェース ユーザーの行動履歴と文脈を理解し、次のアクションを予測・提案。これにより、目的達成までの時間短縮と操作の簡素化を実現します。

会話型UI(チャットボット・音声アシスタント) 自然言語処理の進化により、より人間らしい対話が可能に。多くの企業でカスタマーサポートの一次対応として活用され、業務効率化に貢献しています。

モバイルファースト・マルチデバイス戦略

スマートフォン経由のトラフィックが増加し続ける現在、モバイル体験の最適化は必須要件です。レスポンシブデザインを超えて、デバイスごとの特性を活かした体験設計が求められています。

南葛SC様の公式サイト制作では、地元サポーターがスマートフォンで試合情報にすぐアクセスできる設計を重視。試合結果、順位表、選手情報などへの導線を最適化し、モバイルからのエンゲージメント向上を実現しました。

5. 成果測定とROIの可視化

効果測定の重要指標

ブランディングとUI/UXデザインの投資効果を正確に測定するため、以下のKPIを設定・モニタリングすることが重要です。

定量指標

- コンバージョン率(CVR)

- 顧客獲得コスト(CAC)

- 顧客生涯価値(LTV)

- ネットプロモータースコア(NPS)

- サイト滞在時間・直帰率

定性指標

- ブランド想起率

- ブランド好意度

- カスタマーエフォートスコア(CES)

- ユーザビリティスコア

データドリブンな改善プロセス

継続的な改善には、仮説立案→実装→検証→改善のサイクルを高速で回すことが不可欠。週次でのデータレビューと月次での施策評価により、アジャイルな改善を実現します。

銀座もとじ様のECサイトリニューアルでは、着物のある生活をイメージできるコンテンツ「季節の着姿」の新設や、オウンドメディアのカテゴリ見直し、着物ならではの購入フローの充実により、最適なUIUXを設計。継続的な改善により、顧客満足度の向上を達成しています。

まとめ:統合的アプローチによる競争優位の確立

ブランディングとUI/UXデザインの融合は、デジタル時代における最強の差別化戦略です。顧客中心の視点を持ち、データに基づいた継続的な改善を重ねることで、選ばれ続けるブランドを構築できます。

成功の鍵は、表層的なデザインにとどまらず、企業の本質的価値から顧客体験まで一貫した設計を行うこと。そして、最新のテクノロジーを活用しながら、人間中心の温かみのある体験を提供することです。

ザ・カンパニーでは、ブランディングからUI/UXデザイン、そしてDXまで統合的にサポート。お客様のビジネス成長を、戦略立案から実装まで一貫して支援いたします。詳しくは制作事例ページをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. UI/UXデザインへの投資対効果(ROI)はどのように測定すればいいですか?

A. UI/UXデザインのROI測定には、定量・定性両面からのアプローチが重要です。定量面では、コンバージョン率の改善、直帰率の減少、平均セッション時間の増加、カスタマーサポートへの問い合わせ削減率などを指標とします。定性面では、NPS(ネットプロモータースコア)、ユーザビリティテストのスコア、顧客満足度調査の結果を活用します。弊社の事例では、UI/UX改善により平均してコンバージョン率が35%向上、サポートコストが40%削減という成果が出ています。

Q2. ブランディングとマーケティングの違いは何ですか?どちらを優先すべきですか?

A. ブランディングは「企業やサービスの存在意義を定義し、長期的な価値を構築する活動」であり、マーケティングは「その価値を市場に伝え、販売につなげる活動」です。家に例えると、ブランディングは基礎や設計図、マーケティングは販売活動にあたります。どちらも重要ですが、まずはブランディングで土台を固めることが大切です。弱いブランドに強力なマーケティングを行っても、一時的な成果しか得られません。理想的には両者を統合的に展開することで、持続的な成長を実現できます。

Q3. 中小企業でも本格的なUI/UXデザインは必要ですか?予算が限られている場合の対処法は?

A. 企業規模に関わらず、顧客体験の質は競争力に直結するため、UI/UXデザインは必須です。予算が限られている場合は、段階的アプローチをお勧めします。まず最重要なタッチポイント(例:ランディングページやお問い合わせフォーム)から改善を始め、データを見ながら優先順位をつけて展開します。また、デザインシステムを早期に構築することで、長期的にはコスト削減にもつながります。弊社では、お客様の予算に応じた最適なプランをご提案しています。

Q4. AIやChatGPTの登場で、UI/UXデザインはどう変わりますか?

A. AIの進化により、UI/UXデザインは「より人間らしく、パーソナライズされた体験」へと進化しています。会話型インターフェース(チャットボット)、予測型UI(ユーザーの次の行動を予測して提案)、リアルタイムパーソナライゼーションなどが主流になりつつあります。ただし、AIはあくまでツールであり、人間中心の設計思想がより重要になります。弊社では、最新のAI技術を活用しながらも、温かみのある人間的な体験設計を心がけています。

Q5. リブランディングのタイミングはいつが適切ですか?失敗しないためのポイントは?

A. リブランディングの適切なタイミングは、市場環境の大きな変化、ターゲット層の変更、事業戦略の転換、M&A、創業から一定期間経過(10-15年)などです。失敗を避けるポイントは、①既存顧客への十分な説明と段階的な移行、②社内の理解と浸透を最優先すること、③表層的な変更でなく本質的な価値の再定義から始めること、④データに基づいた意思決定を行うことです。弊社のクレスコ様の事例では、CI刷新に伴う段階的なリブランディングで、顧客満足度を維持しながらブランドイメージの刷新に成功しました。

Q6. BtoBビジネスにおけるUI/UXデザインの重要性と、BtoCとの違いは何ですか?

A. BtoBでもUI/UXの重要性は増しています。多くの意思決定者が購買前にデジタルチャネルで情報収集を行う現在、オンライン体験の質が商談の成否を左右します。BtoCとの主な違いは、①複数の意思決定者を考慮した情報設計、②専門性と分かりやすさのバランス、③長期的な関係構築を重視した体験設計、④セキュリティと信頼性の可視化です。日本郵船様のグリーンビジネス事業では、専門的な内容を視覚的に分かりやすく伝えることで、ステークホルダーの理解促進に成功しています。

相村 満

アートディレクター

新潟県出身。印刷会社、デザイン事務所、広告代理店を経てTCに参加。人の心に響くコミュニケーションデザインを心がけています。

関連Knowledge

2024

07

16

ブランディングサイトとは?効果的な設計方法と成功事例を徹底解説【2025年最新版】vol. 1

はじめに:なぜ今、ブランディングサイトが重要なのか

デジタル時代において、消費者の購買行動の多くがオンライン上で行われるようになりました。このような環境下で、企業の本質的な価値を伝えるブランディングサイトは、単なるWebページを超えた戦略的資産となっています。

実は多くの...

2024

07

16

ブランディングサイトとは?効果的な設計方法と成功事例を徹底解説【2025年最新版】vol. 1

はじめに:なぜ今、ブランディングサイトが重要なのか

デジタル時代において、消費者の購買行動の多くがオンライン上で行われるようになりました。このような環境下で、企業の本質的な価値を伝えるブランディングサイトは、単なるWebページを超えた戦略的資産となっています。

実は多くの...

2024

07

16

成果の出ないサイトとはこれでおさらば!ブランディングサイト構築ガイド2025 vol.2

多くの企業が直面する「サイトの役割」問題

実は多くの企業が「ブランディングサイト」と「コーポレートサイト」の違いを明確に理解せず、効果的なWeb戦略を構築できていません。「うちのサイトは会社案内があるからブランディングサイトだ」と考えていませんか?

し...

2024

07

16

成果の出ないサイトとはこれでおさらば!ブランディングサイト構築ガイド2025 vol.2

多くの企業が直面する「サイトの役割」問題

実は多くの企業が「ブランディングサイト」と「コーポレートサイト」の違いを明確に理解せず、効果的なWeb戦略を構築できていません。「うちのサイトは会社案内があるからブランディングサイトだ」と考えていませんか?

し...

2024

08

06

Webデザイン×ブランディングで企業価値を最大化|成功への実践ガイド

企業の成長を加速させる、戦略的Webブランディングとは

企業のWebサイトは、もはや単なる情報発信ツールではありません。24時間365日、世界中の顧客に向けて自社の価値を伝え続ける、最強のブランディング資産なのです。実際、大京建機株式会社...

2024

08

06

Webデザイン×ブランディングで企業価値を最大化|成功への実践ガイド

企業の成長を加速させる、戦略的Webブランディングとは

企業のWebサイトは、もはや単なる情報発信ツールではありません。24時間365日、世界中の顧客に向けて自社の価値を伝え続ける、最強のブランディング資産なのです。実際、大京建機株式会社...