Knowledge

2024/09/03

中小企業にブランディングが必要な4つの理由|デザイン経営で実現する持続的成長

「大企業のようなブランド力なんて、うちには無理」そんな思い込みが、あなたの会社の成長を妨げていませんか?

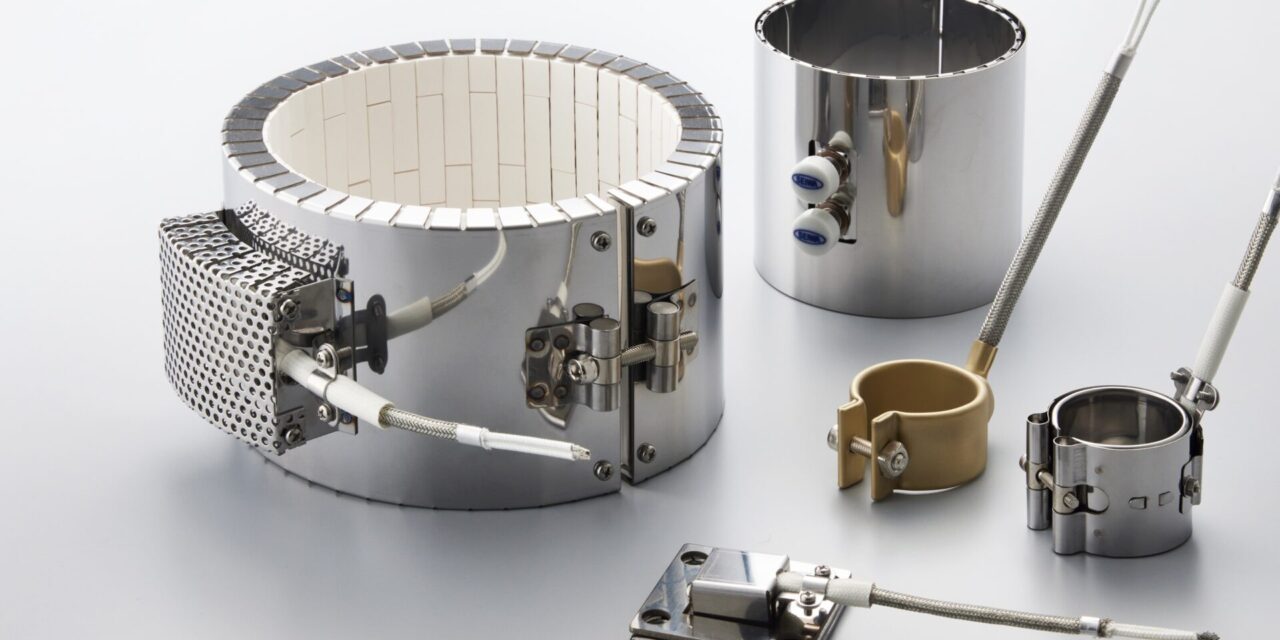

多くの中小企業がブランディングの重要性を認識しながらも、実際に戦略的な取り組みができていないのが現実です。しかし、ザ・カンパニーが支援した中小企業様の事例では、大京建機株式会社様で売上125%UP、セイワ電熱株式会社様で問い合わせ数60%増加など、確実な成果が出ています。資本力で劣る中小企業だからこそ、戦略的なブランディングが競争優位性を生み出す最強の武器となるのです。

本記事では、ザ・カンパニーが数多くの中小企業様のブランディングを支援してきた経験から、中小企業がブランディングに取り組むべき4つの理由と具体的な成功法則を解説します。

関連Works

関連Works

1. 認知度向上と価格競争からの脱却

「知られていない」という機会損失を解消

優れた技術や製品を持ちながら「知られていない」ことは、中小企業にとって最大の機会損失です。人間の脳は視覚情報を言語情報よりもはるかに速く処理します。統一されたビジュアルアイデンティティ(VI)は、限られた接触機会でも確実に顧客の記憶に刻まれる「企業の顔」として機能します。

弊社が手掛けた大京建機株式会社様の事例では、創立55年のクレーン業界パイオニア企業として、分散していたブランドイメージを統一。Web、映像、グラフィック、パンフレットなど全タッチポイントでの一貫したブランド体験を構築した結果、売上125%UPを達成しました。

ブランドプレミアムで利益率を改善

価格競争は中小企業にとって最も避けるべき戦略です。強いブランド力を持つ企業は、同等機能の競合製品と比較して、より高い価格設定でも顧客に選ばれています。

ブランディングによって「○○といえばあの会社」という明確なポジションを確立することで、価格以外の競争軸を作り出せます。特定のニッチ市場に深く刺さるブランドメッセージは、大企業には真似できない中小企業の強みとなります。

実際に、弊社が手掛けた帝人フロンティア株式会社様のSOLOTEXブランディングでは、toB向けからtoC向け市場展開を実現し、認知度を5倍に向上させました。

2. 顧客ロイヤルティの構築による収益安定化

一貫したブランド体験が生む信頼関係

心理学研究によると、人は一貫性のある情報に対して高い信頼性を感じます。ウェブサイト、SNS、営業資料、店舗など、すべての顧客接点で統一感のある体験を提供することで、顧客は企業に対して親近感と信頼を抱きます。

ザ・カンパニーでは、徹底的な対話と分析による戦略立案を通じて、企業の本質的価値を明確化。その価値を全タッチポイントで体現することで、顧客との強固な信頼関係構築を支援しています。

リピート経済で収益を最大化

新規顧客獲得には既存顧客維持よりもはるかに多くのコストがかかることは、マーケティングの基本原則として広く知られています。強いブランドへの愛着を持った顧客は、自然とリピーターになり、さらには「アンバサダー」として周囲に推薦してくれます。

友人や家族からの推薦は、企業の広告メッセージよりも格段に高い信頼性を持ちます。ブランディング施策により、認知度向上だけでなく「ブランドを応援したい」と考えるファン層の拡大が期待できます。

3. 優秀な人材獲得と組織力強化

Z世代が重視する「働く意味」への対応

若い世代の就職活動では、企業選びの基準として「企業理念への共感」が重要視される傾向が強まっています。給与や福利厚生だけでなく、「働く意味」や「企業の価値観」が重要な判断基準となる時代です。

魅力的なブランドストーリーを持つ企業は、中小企業であっても大手企業と人材獲得競争で渡り合えます。明確なブランドビジョンは、従業員の日々の業務に意味を与え、チーム全体の士気を高めます。

従業員エンゲージメントで生産性向上

ブランド価値が明確な企業では、従業員の定着率が向上し、生産性も高まることが各種調査で示されています。従業員一人ひとりが企業の価値観を理解し、体現することで、顧客により良いサービスを提供できるようになります。

社内ブランディングは外部へのブランディングと同じくらい重要です。従業員こそが最も重要なブランドアンバサダーであり、彼らの行動が顧客の企業に対する印象を大きく左右するからです。

4. ビジネスパートナーシップの質的向上

B2Bビジネスこそブランドが重要

「法人向けだからブランディングは関係ない」これは大きな誤解です。法人顧客の購買意思決定プロセスは複雑で慎重であり、複数の意思決定者が関与します。強いブランドは「安心して取引できる相手」というシグナルとなり、意思決定を後押しします。

弊社が支援したB2B企業様の事例では、ブランド戦略の明確化により、セイワ電熱株式会社様では問い合わせ数が年間1,500件から2,400件へ60%増加。ブランドの一貫性が、経営の安定性と将来の予測可能性を示す重要な指標となっています。

持続的パートナーシップで事業拡大

しっかりとしたブランドを持つ企業は、取引先から「長期的に付き合える相手」として認識されます。これにより、新規案件の獲得や有利な条件での取引が可能になります。

業界内での評判向上は、紹介による新規取引先の開拓にもつながります。B2Bビジネスにおいて、評判とネットワークは極めて重要な資産であり、ブランディングはこれらを構築する最も効果的な方法です。

まとめ:今こそ中小企業がブランディングで飛躍する時

中小企業にとってブランディングは、単なる「見た目の改善」ではありません。それは、認知度向上、価格競争からの脱却、顧客ロイヤルティの構築、優秀な人材の獲得、信頼できるビジネスパートナーとしての地位確立という、企業経営の根幹に関わる戦略的投資です。

ブランディングの真の価値は、これらの要素が相乗効果を生み出すことにあります。認知度が上がれば優秀な人材が集まり、優秀な人材が集まれば顧客満足度が向上し、顧客満足度が向上すればさらなる認知拡大につながる。この好循環が、中小企業を持続的な成長軌道に乗せる原動力となります。

「まだ小さいから」という理由で先送りにするのではなく、むしろ「小さいからこそ」早期に取り組むべきです。大企業のような巨額投資は必要ありません。自社の強みを見つめ直し、それを一貫性を持って伝え続けること。それがブランディングの第一歩です。

ザ・カンパニーは、企業の本質的な魅力を引き出すブランディングを通じて、中小企業様の成長を支援しています。

今こそ、あなたの企業の可能性を最大限に引き出す時です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 中小企業でもブランディングに投資する価値はありますか?

A. 絶対にあります。ザ・カンパニーが支援した中小企業様の実績では、大京建機株式会社様で売上125%UP、セイワ電熱株式会社様で問い合わせ数が年間1,500件から2,400件へ増加、帝人フロンティア株式会社様で認知度5倍など、確実な成果が出ています。資本力で劣る中小企業こそ、ブランディングによって価格競争から脱却し、独自のポジションを確立できます。初期投資は必要ですが、顧客ロイヤルティの向上、優秀な人材の獲得、取引先との信頼関係構築など、長期的なリターンは投資額を大きく上回ります。

Q2. ブランディングの効果はどのくらいで実感できますか?

A. 認知度向上などの初期効果は3〜6ヶ月程度で現れ始めますが、売上や顧客ロイヤルティへの本格的な影響は1年〜1年半程度かかることが一般的です。ただし、Web改善や営業資料の統一など、即効性のある施策も含まれるため、部分的な成果はすぐに実感できます。重要なのは、長期的視点で一貫性を持って取り組むことです。

Q3. ブランディングの予算はどのくらい必要ですか?

A. 企業規模や目的により大きく異なりますが、中小企業の場合、初期投資として数百万円から1000万円程度の範囲で検討されることが多いです。ただし、段階的に進めることも可能で、まずはVI(ビジュアルアイデンティティ)開発とWebサイトリニューアルから始め、徐々に展開していく方法もあります。重要なのは、企業の成長段階と目標に応じた適切な投資計画を立てることです。

Q4. B2B企業でもブランディングは必要ですか?

A. B2B企業こそブランディングが重要です。法人顧客の購買意思決定は複雑で、複数の意思決定者が関与します。強いブランドは「信頼できる取引先」というシグナルとなり、選定プロセスを有利に進められます。実際、セイワ電熱株式会社様では、ブランディング実施後に問い合わせ数が年間1,500件から2,400件へ60%増加しました。業界内での評判向上は、紹介による新規開拓にもつながります。

Q5. 自社でブランディングを進める際の最初のステップは?

A. まずは「ブランド診断」から始めることをお勧めします。自社の強み、顧客が評価している点、競合との差別化ポイントを客観的に把握することが重要です。次に、企業の「あるべき姿」を明確化し、それを体現するブランドコンセプトを策定します。並行して、現状の顧客接点(Web、営業資料、SNSなど)の一貫性をチェックし、優先順位をつけて改善していきます。

Q6. ブランディング会社を選ぶ際のポイントは?

A. 重要なのは、表面的なデザインだけでなく、企業の本質的価値を理解し戦略から提案できるパートナーを選ぶことです。実績の確認はもちろん、ヒアリング力、業界理解度、長期的な伴走支援体制があるかを確認しましょう。また、予算内で最大限の効果を出すための優先順位付けができるか、社内浸透まで支援してくれるかも重要な判断基準です。無料相談や提案を活用し、相性を確認することをお勧めします。

橘 啓介

代表取締役 クリエイティブディレクター

1980年生まれ、東京都出身。2009年にザ・カンパニーを創業。 好きな食べ物:もずく 好きな果物:スイカと梨 好きな薬味:ミョウガとすだち ハマっている漫画:望郷太郎

関連Knowledge

2024

07

25

ECサイトで他社と差をつける!ブランディング戦略による成功への実践ガイド

なぜ多くのECサイトが価格競争から抜け出せないのか

実は多くのEC事業者が同じ悩みを抱えています。「競合より安くしないと売れない」「広告費をかけても利益が残らない」「リピート客が増えない」。これらの課題、心当たりはありませんか?

経...

2024

07

25

ECサイトで他社と差をつける!ブランディング戦略による成功への実践ガイド

なぜ多くのECサイトが価格競争から抜け出せないのか

実は多くのEC事業者が同じ悩みを抱えています。「競合より安くしないと売れない」「広告費をかけても利益が残らない」「リピート客が増えない」。これらの課題、心当たりはありませんか?

経...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...