Knowledge

2024/06/27

ブランディングとマーケティングの違いとは?プロが徹底解説する成功への5つのステップ

現代のビジネス環境において、多くの企業が「ブランディング」と「マーケティング」を混同し、効果的な成長戦略を描けずにいます。実は、この2つの違いを正しく理解し、戦略的に連携させることが、価格競争から脱却し、持続的な成長を実現する鍵となります。本記事では、弊社ザ・カンパニーが手掛けた実例を交えながら、両者の本質的な違いと効果的な連携方法を解説します。

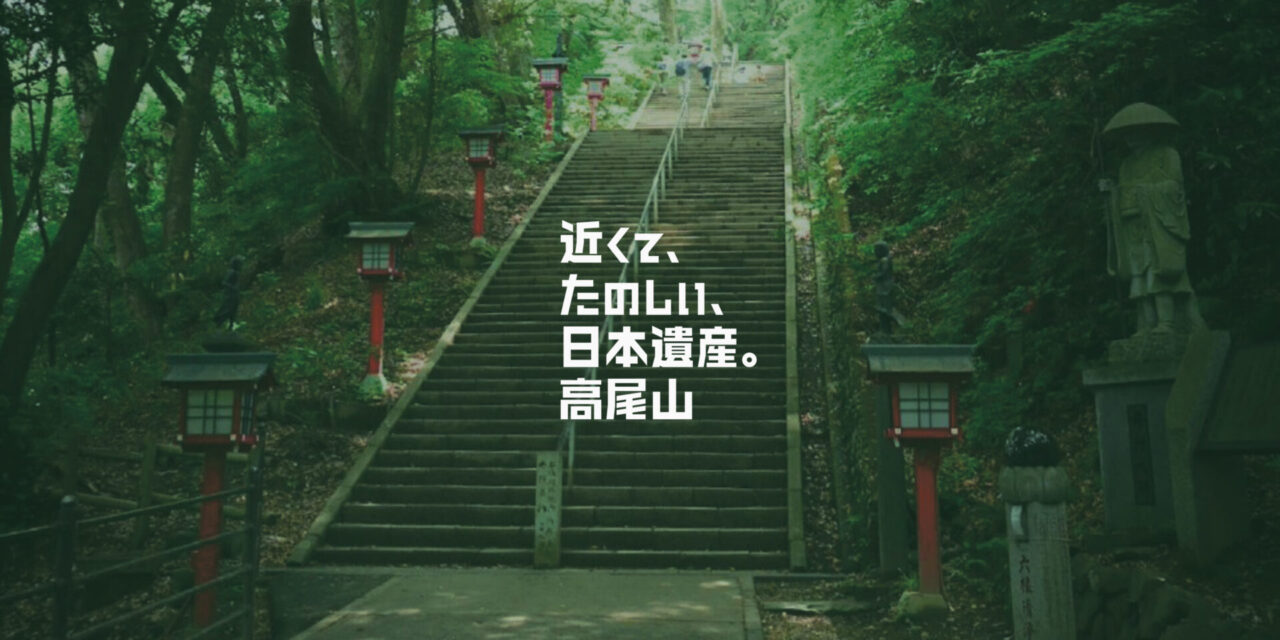

関連Works

ブランディングとマーケティングの本質的な違い

ブランディング=企業の「存在意義」を創造する活動

ブランディングとは、企業や商品の「本質的な価値」を明確にし、顧客の心に特別な場所を作る活動です。でもなぜだろう、多くの企業がブランディングを単なるロゴデザインや広告制作だと誤解しているのでしょうか。

実はブランディングとは、「なぜこの企業が存在するのか」という根本的な問いに答えを出すプロセスなのです。

ブランディングが生み出す3つの価値:

- 機能的価値:商品・サービスの基本的な性能や品質

- 情緒的価値:顧客が感じる感情的なつながりや満足感

- 社会的価値:使用することで得られる社会的評価や自己表現

例えばAppleは「Think Different」というメッセージを通じて、創造性と革新性という価値観を体現しています。顧客はMacBookを購入する際、単なるノートパソコンではなく「創造的な自分」という価値を買っているのです。

ちなみに、弊社が手掛けた銀座もとじ様のブランディングでは、伝統と革新の融合という「本質的な魅力」を引き出し、効果的な表現と伝達方法を設計しました。その結果、新規顧客層の開拓に成功しています。

マーケティング=商品を「売る仕組み」を構築する活動

マーケティングとは、商品やサービスを効果的に市場に届け、売上を生み出すための一連の活動です。 新商品の企画から価格設定、流通経路の選定、プロモーション活動まで、顧客に届くまでの全プロセスを設計・実行します。

マーケティングの基本要素「4P」:

- Product(商品):顧客ニーズに応える商品・サービスの開発

- Price(価格):適切な価格戦略の設定

- Place(流通):効率的な販売チャネルの構築

- Promotion(販促):効果的な広告・販促活動の実施

コカ・コーラの例では、世界中で同じ品質の商品を提供し、地域の購買力に応じた価格設定を行い、あらゆる場所で購入できる体制を整え、季節やイベントに合わせたキャンペーンを展開しています。このように、マーケティングは具体的で測定可能な活動の集合体なのです。

なぜ両者の連携が企業成長に不可欠なのか

ブランディングは「Being」、マーケティングは「Doing」の関係

あなたは、なぜスターバックスが世界中で愛されているか説明できますか?

ブランディングが企業の「あり方(Being)」を定義し、マーケティングが「やり方(Doing)」を実行する。この関係性を理解することが、持続的な成長の鍵となります。

スターバックスの成功例:

- ブランディング:「第三の場所(家でも職場でもない、くつろげる空間)」という概念を創出

- マーケティング施策:

- 居心地の良い店舗デザイン

- バリスタによる丁寧な接客

- カスタマイズ可能なドリンクメニュー

- 無料Wi-Fiの提供

- 季節限定商品による話題性の創出

実は、このようにブランドの価値観をマーケティング活動を通じて具体化することで、顧客は単にコーヒーを買うのではなく、スターバックスという「体験」を求めて来店するようになるのです。

相乗効果が生む3つの競争優位性

1. マーケティング効率の向上 強いブランドを持つ企業は、広告費を抑えても高い集客効果を得られます。無印良品は派手な広告を打たなくても、シンプルで質の高いブランドイメージによって安定した顧客基盤を維持しています。

2. 価格競争からの脱却 ブランド価値が確立されると、価格以外の要素で選ばれるようになります。ルイ・ヴィトンやエルメスは、長年のブランディング活動によって築かれた「憧れ」や「ステータス」という価値により、高価格を維持できています。

3. 顧客ロイヤルティの向上 ベイン・アンド・カンパニーとMainspringの共同研究によると、リピート購入と紹介で測定される顧客ロイヤルティは、オンラインビジネスの収益性を左右する重要な要因であり、オフライン企業よりもその影響が大きいことが明らかになっています。 (出典:Bain & Company “The Value of Online Customer Loyalty” )

企業成長フェーズ別の実践的アプローチ

創業期・導入期(ブランディング80%:マーケティング20%)

この段階では、まずブランディングに注力すべきです。でもなぜだろう、多くのスタートアップがすぐにマーケティングに走ってしまうのでしょうか。

実践ポイント:

- 「誰に」「何を」「なぜ」提供するのかを明確化

- 独自の価値提案を確立

- ターゲット顧客に響くメッセージを絞り込む

ちなみに、弊社が支援したラソワレディースクリニック様では、開業時にブランドアイデンティティを明確に定義し、やさしく余裕のあるトーンでの情報設計を行いました。結果として、開業直後から安定した集客を実現しています。

成長期(ブランディング50%:マーケティング50%)

市場での認知が広がり始めたら、ブランディングとマーケティングのバランスを取りながら展開します。

重要なポイント:

- ブランドの約束と実際の顧客体験のギャップを常にチェック

- 両者の整合性を維持しながら規模を拡大

- 顧客フィードバックを活用した継続的改善

成熟期(ブランディング30%:マーケティング70%)

市場が飽和し始めたら、効率的なマーケティング活動で収益性を維持しながら、必要に応じてブランドの再定義を検討します。

実践ポイント:

- 既存顧客との関係深化

- 新たな顧客層の開拓

- デジタル化やDXを活用した効率化

- 時代の変化に応じた価値提案の見直し

成功企業に学ぶ実践事例

Nike「Just Do It」の事例分析

Nikeは「Just Do It」というシンプルなメッセージで、「挑戦する勇気」というブランド価値を確立しました。

ブランディングを基盤にしたマーケティング施策:

- アスリート契約:マイケル・ジョーダンなどトップアスリートとの契約で「勝者のブランド」イメージを強化

- 感動的な広告:人間の可能性や挑戦を描くことでブランドメッセージを体現

- Nike+サービス:ランニングデータの記録・共有機能で顧客との継続的な関係を構築

- 限定商品戦略:希少性を演出し、ブランド価値を高める

結果として、2023年度のNikeの売上高は513億ドルに達し、単なるスポーツ用品メーカーから、ライフスタイルブランドへと進化を遂げました。 (出典:Nike, Inc. 2023 Annual Report )

ユニクロ「LifeWear」の事例分析

ユニクロは「LifeWear」というコンセプトで、「究極の普段着」というブランド価値を確立しました。

グローバル展開を実現したマーケティング戦略:

- 素材開発への投資:ヒートテックやエアリズムなど機能性素材でブランド価値を具現化

- グローバル統一戦略:世界中で同じ品質・価格・サービスを提供

- デザイナーコラボ:ジル・サンダーやクリストフ・ルメールとの協業でファッション性も向上

- オムニチャネル推進:オンラインとオフラインの融合で顧客体験を向上

実は、こうした戦略により、ユニクロは2023年8月期に過去最高の売上高2兆7,665億円を達成しています。(出典:ファーストリテイリング 2023年8月期決算 )

まとめ:持続的成長への実践ステップ

ブランディングとマーケティングは、企業成長の両輪です。 ブランディングが「なぜ存在するのか」という企業の魂を定義し、マーケティングがその魂を市場に届ける手段となります。

成功への5つのステップ:

- 現状診断:自社のブランディング・マーケティングの現状を客観的に評価

- 価値定義:企業の本質的な価値を明確化

- 戦略設計:成長フェーズに応じた適切なバランスを設定

- 実行展開:一貫性を保ちながら施策を実行

- 継続改善:市場環境の変化に応じて柔軟に戦略を調整

でもなぜだろう、多くの企業がこの2つを別々の活動として捉えてしまうのでしょうか。重要なのは、両者を一体的な戦略として設計・実行することです。

市場環境が激しく変化する現代において、ブランドという「変わらない軸」を持ちながら、マーケティングという「変化に対応する手段」を駆使することで、企業は長期的な競争優位性を確保できるのです。

弊社ザ・カンパニーでは、徹底的な対話による本質の探求から、戦略とクリエイティブの融合、長期的なパートナーシップまで、一貫したブランディング支援を提供しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. ブランディングとマーケティング、どちらを先に始めるべきですか?

A. 企業の成長フェーズによって異なりますが、創業期・導入期はブランディングを優先することをおすすめします。まず「誰に」「何を」「なぜ」提供するのかという本質的な価値を明確にすることで、その後のマーケティング活動の効果が大幅に向上します。ブランドの軸が定まっていないままマーケティングを行うと、一貫性のないメッセージとなり、顧客の信頼を得にくくなります。

Q2. ブランディングにかかる費用と期間の目安を教えてください

A. ブランディングの費用は、企業規模や実施範囲によって大きく異なります。基本的なブランド戦略設計とVI開発で200万円〜500万円、包括的なブランディングプロジェクトでは1000万円以上かかることもあります。期間は通常3〜6ヶ月程度ですが、効果が実感できるまでには1年以上かかることが一般的です。投資対効果を考えると、長期的な視点で取り組むことが重要です。

Q3. BtoB企業でもブランディングは必要でしょうか?

A. BtoB企業こそブランディングが重要です。購買決定に複数の関係者が関わるBtoBでは、企業の信頼性や専門性を示すブランド力が大きな影響を与えます。特に、競合との差別化が難しい業界では、ブランドによる情緒的価値や社会的価値が選定の決め手となることが多くあります。LinkedInやWebサイトを通じた専門性の発信、導入事例の紹介など、BtoB特有のブランディング手法を活用することで、商談の成約率向上につながります。

Q4. ブランディングとマーケティングの効果をどう測定すればよいですか?

A. ブランディングの効果は「ブランド認知度」「ブランド想起率」「推奨度(NPS)」「顧客ロイヤルティ」などの指標で測定します。一方、マーケティングの効果は「売上高」「市場シェア」「顧客獲得コスト(CAC)」「投資対効果(ROI)」などの定量的指標で評価します。重要なのは、両者を統合的に見ることです。例えば、ブランド認知度の向上がマーケティング効率(CPAの低下)にどう影響したかを分析することで、真の効果を把握できます。

Q5. 既存のブランドを変更する「リブランディング」のタイミングはいつですか?

A. リブランディングを検討すべきタイミングは主に5つあります。①市場環境が大きく変化し、既存のポジショニングが機能しなくなった時、②企業の事業領域が大きく変わった時、③M&Aや組織統合が行われた時、④ブランドイメージが古くなり、ターゲット層から支持を得られなくなった時、⑤不祥事などでブランドイメージが著しく損なわれた時です。ただし、リブランディングはリスクも伴うため、現状分析を十分に行い、戦略的に実施することが重要です。

Q6. 中小企業でも大企業のようなブランディングは可能ですか?

A. 中小企業こそブランディングで大きな成果を上げられます。大企業のような大規模な広告投資は難しくても、明確なターゲット設定と独自の価値提案により、特定市場で強いブランドを構築できます。デジタルツールの活用により、少ない予算でも効果的なブランド発信が可能になりました。重要なのは、自社の強みを明確にし、一貫性のあるメッセージを継続的に発信することです。地域密着型のブランディングや、ニッチ市場でのポジショニングなど、中小企業ならではの戦略で成功している事例も多数あります。

橘 啓介

代表取締役 クリエイティブディレクター

1980年生まれ、東京都出身。2009年にザ・カンパニーを創業。 好きな食べ物:もずく 好きな果物:スイカと梨 好きな薬味:ミョウガとすだち ハマっている漫画:望郷太郎

関連Knowledge

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...

2024

06

28

「ブランディングで企業の知名度を高める7つの秘訣」

「うちの会社、良い商品を作っているのに、なぜか知名度が上がらない...」そんな悩みを抱えていませんか?実は、どんなに優れた製品やサービスでも、適切なブランディングなしには顧客の心に届きません。

本記事では、数多くの企業のブランディ...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2024

07

09

SNSブランディングで企業価値を最大化する実践ガイド【2025年最新版】

なぜ今、SNSブランディングが企業成長の鍵となるのか

2025年現在、日本のSNS利用者数は1億人を超え、企業と顧客の接点は根本的に変化しました。総務省の調査によると、SNSを利用する企業の割合は年々増加し、特に顧客とのコミュニケーション手段として重要性が高まっています。もはや...

2025

04

04

ブランディング成功事例から学ぶ vol.1 |企業価値を高める戦略設計と実践方法【2025年版】

はじめに:なぜ今、ブランディングが企業成長の鍵なのか

2025年、企業の90%以上がブランディングの重要性を認識しながらも、実際に成功している企業はわずか**15%**という調査結果があります。この差は一体どこから生まれるのでしょうか。

本記事では、ア...

2025

04

04

ブランディング成功事例から学ぶ vol.1 |企業価値を高める戦略設計と実践方法【2025年版】

はじめに:なぜ今、ブランディングが企業成長の鍵なのか

2025年、企業の90%以上がブランディングの重要性を認識しながらも、実際に成功している企業はわずか**15%**という調査結果があります。この差は一体どこから生まれるのでしょうか。

本記事では、ア...